NHKドラマ『舟を編む〜私、辞書つくります〜』第7話では、辞書編集部が紙辞書の存続をかけて社長を説得するために動き出します。

ヲタムちゃんの正体がまさかの人物だったり、文具女子・岸辺みどりがシール剥離紙への愛を語るなど、感情揺さぶる展開が満載でした。

今回はその第7話のあらすじを整理しつつ、「業」という言葉の多義性や、印象的なエピソードについて深掘りしていきます。

- 紙辞書の価値と編集部の熱意が描かれる展開

- 「業」という言葉の多義性とドラマ内での意味合い

- ヲタムちゃんの正体や剥離紙に秘められた感動のエピソード

「舟を編む」 第7話のあらすじ

第7話では、辞書編集部が紙辞書の未来を守るために、社長を説得するプレゼンに挑みます。

物語は、SNS戦略や人との出会い、言葉への情熱が絡み合いながら、辞書という「舟」を前に進めていく様子が丁寧に描かれていきます。

ここでは、シーンごとにエピソードの流れを整理し、登場人物の思いやつながりを明確にしながらご紹介します。

編集部、極秘で役員会の準備を開始

紙辞書廃止を撤回させるため、辞書編集部は松本に内緒でプレゼンの準備を進めます。

西岡はハルガスミとの接触を任され、岸辺と天童はSNSのフォロワーを1万人に増やす作戦を展開。

そこへ突然、松本がふらりと現れ、資料を慌てて隠す編集部員たち。

気づいた西岡も即興で話題を切り替え、場を収めます。

「辞書の外にも気を配れる仲間がいることが心強い」と、松本が語る姿が印象的でした。

「わくわく」が辞書づくりの原動力に

松本から「紙とは何か」と問われた岸辺は、「意味もなく触れたくなる紙を目指したい」と語ります。

その姿に感動した西岡は「わくわく」の語釈を見直すべきだと口にし、編集部全員で小さな小躍り。

編集部の空気が一体となる瞬間に、言葉への愛情が滲み出ていました。

SNS戦略と辞書引き対決動画の展開

SNS班の岸辺と天童は、紙vsデジタルの「辞書引き対決動画」を投稿。

馬締も知識を詰め込んだトリビア動画でアピールし、フォロワー数を着実に伸ばしていきます。

一方、岸辺は前職の上司・渡瀬と再会。

「目の前の出来事がゴールではなく、その先にも変化はある」と聞き、岸辺自身も「成長し続ける自分」を意識するようになります。

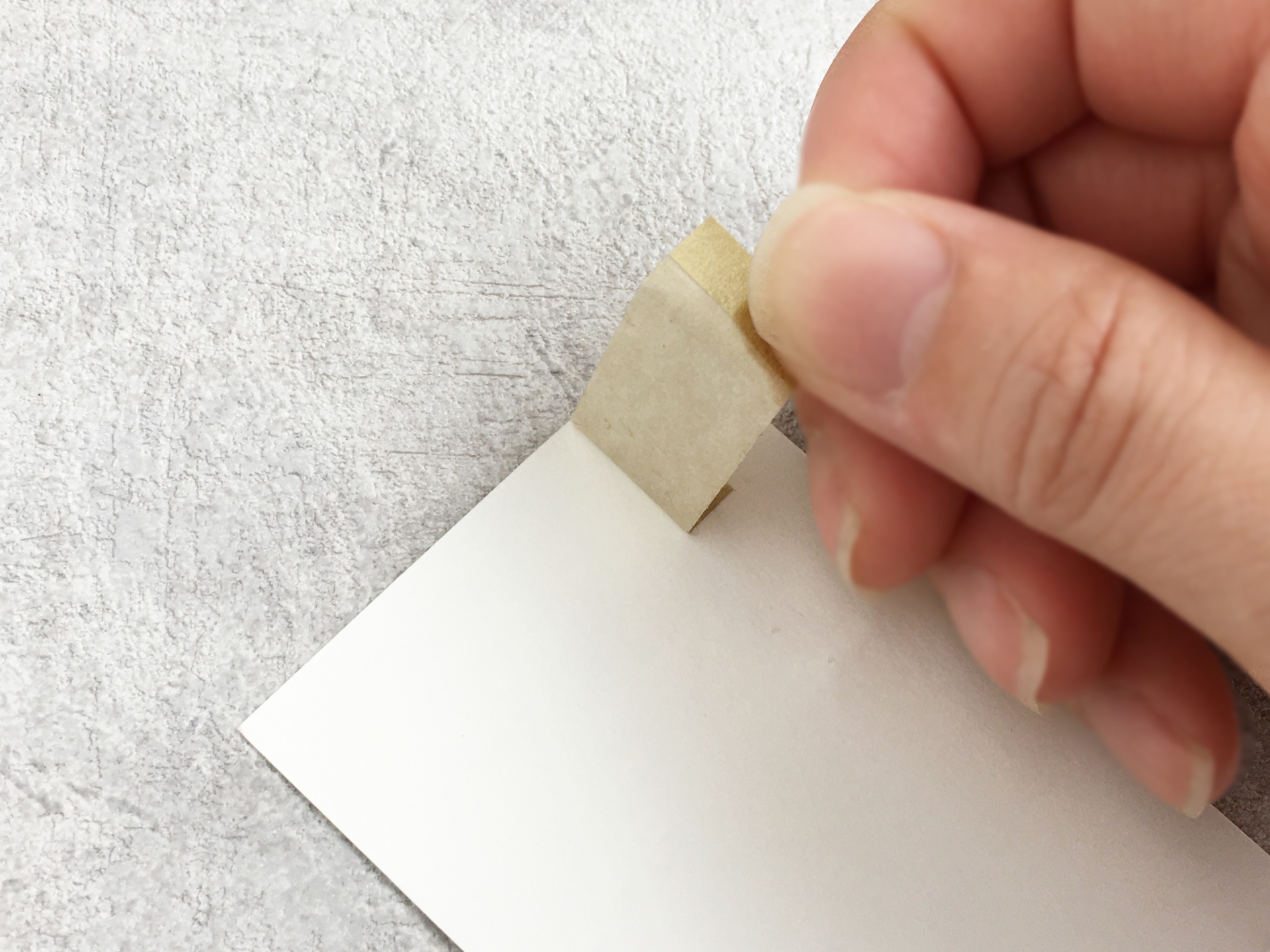

剥離紙に宿る情熱と気づき

宮本との打ち合わせ中、岸辺は自身が愛用している剥離紙が、宮本の手によるものだったと知ります。

「誰にも気づかれない紙を作る意味に悩んでいた」と語る宮本に、岸辺は「私は気づいてました!めちゃくちゃ使ってました!」と伝えます。

このやり取りは、目立たない存在にも価値があると気づかせてくれる感動的な場面でした。

ヲタムちゃんの拡散とハルガスミへの接触

SNSのフォロワーが急増した原因は、インフルエンサー・ヲタムちゃんの拡散でした。

さらにハルガスミもアカウントをフォローし、岸辺がDMでアポ取りに成功。

実はこのヲタムちゃんの正体は秋野先生であり、ネットを通じた意外な縁が新たな展開を呼び込みます。

社長・五十嵐の過去と辞書愛

西岡は、五十嵐が10歳の頃に「玄武書房」という社名を提案した事実を突き止めます。

雪深い青森で本に救われた経験から、五十嵐は本への感謝と想いを抱いていたのです。

この過去が、彼の最終的な判断に影響を与える伏線となります。

荒木の変化と多様性への気づき

荒木は車椅子バスケを目にして、「紙だけが正解ではない」と考えるようになります。

デジタルがもたらす恩恵も受け入れ、編集部の中でも柔軟な考え方が芽生えていきます。

役員会での逆転提案「セット販売」

いよいよ役員会、馬締と西岡は「紙とデジタルのセット販売」という提案をぶつけます。

辞書は特殊な技術の結晶であり、継承する価値があると強調し、作り続けることで勝てる未来を語ります。

西岡が「XMLデータでの編集実績」を訴えたことで、五十嵐の懸念も次第に解消されていきます。

ハルガスミが現れ、舟に乗る決意

夜に会うはずだったハルガスミが、なんと会社まで訪問。

岸辺は彼に「本気を出して」と訴え、大渡海に賭ける想いをまっすぐにぶつけます。

「私たちが必ずあなたをその先へ連れていきます」という言葉に、ハルガスミは心を動かされ、舟に乗る決意をします。

「尊い」に集まる辞書オタクたち

物語は「月の裏」での祝賀会で締めくくられます。

香具矢を見たハルガスミが「尊い」と呟くと、編集部員たちは即座に語釈検討会に突入。

言葉を愛する者たちの変わらぬ情熱が、未来の辞書編集へとつながっていきます。

業という言葉の多義的な意味を解説

第7話のサブタイトルにもなった「業(ごう/ぎょう/わざ/なり)」という言葉は、日本語の中でも特に意味の幅が広く、文脈によって異なる表情を見せる語です。

この章では、その多義性を4つの読みごとに整理し、それぞれの意味を具体的に紹介していきます。

辞書編纂の現場で取り扱われる言葉の奥深さを、視聴者も一緒に体感できる重要なテーマとなっています。

「ぎょう」:事業・職業・学問の意味

まず「業(ぎょう)」は、ビジネスや学問に関わる語として使われることが多く、「産業」「職業」「農業」「工業」などのように用いられます。

たとえば、「辞書作りは一つの業(ぎょう)である」と言った場合、それは職能としての辞書編纂を意味します。

第7話においても、辞書をビジネスの枠で評価する社長・五十嵐の視点と、情熱を業として捉える編集部の姿勢が対比的に描かれていました。

「ごう」:因果応報と仏教的業の概念

次に「業(ごう)」は、仏教の教えに由来する語で、行いの結果が巡り巡って自分に返ってくる「因果応報」を意味します。

今回のエピソードでは、五十嵐の幼少期の経験が現在の判断に繋がっていく様子がまさに「業(ごう)」的であり、過去の種が現在の決断に結びつくという構図が強調されていました。

また、「剥離紙を作った過去」が思わぬ形で人の心を動かす展開も、「行いが報われる業(ごう)」の象徴的なシーンです。

「わざ」:行為や技、職人の技能

「業(わざ)」という読み方では、特に職人や専門家の「手業」「技術」を意味することが多く使われます。

辞書作りに関しても、馬締や荒木、岸辺たちのひたむきな作業や選定の精度の高さは、まさに「業(わざ)」です。

手間を惜しまず、目立たない工程にも心を込める姿勢が「辞書編集という職人芸」として視聴者に伝わってきます。

「なり」:生業としての暮らしの手段

「業(なり)」という読みはやや古風で、暮らしの糧、つまり「生業(なりわい)」を意味します。

これは辞書を「仕事」ではなく「生き方」として捉える意味で、馬締や岸辺に象徴されるように、彼らにとっての辞書作りはまさに「業(なり)」なのです。

生活の延長に言葉があり、言葉を育てることが人生そのものになっている彼らの姿は、多くの視聴者の心に響いたのではないでしょうか。

ヲタムちゃんの正体に驚愕!意外な伏線回収

SNSを通じて辞書編集部のアカウントを拡散し、フォロワー増加の立役者となった「ヲタムちゃん」。

その正体が明かされる場面は、第7話の中でも屈指のサプライズでした。

何気ない交流が思わぬ人々を繋ぎ、辞書と人の縁がインターネットを通じて浮かび上がる展開には、驚きと温かさが同居していました。

秋野先生=ヲタムちゃんだった!

フォロワー1万人突破に向けて奮闘する岸辺が注目したのが、辞書編集部の投稿を拡散してくれた人気インフルエンサー「ヲタムちゃん」でした。

ヲタムちゃんはアニメや文具に詳しいフォロワーとして知られ、辞書の動画を取り上げたことでSNS上での反響が一気に広がったのです。

ところが、このヲタムちゃんの正体が、辞書監修者の秋野先生だと判明した瞬間、編集部は騒然となります。

秋=オータム=ヲタムという伏線が、ここでようやく回収されたのです。

SNSが繋ぐ辞書と人の縁

ヲタムちゃん(秋野先生)が編集部アカウントをフォローしてくれたことにより、ブックデザイナー・ハルガスミにも波及します。

ハルガスミはヲタムちゃんの投稿から辞書引き学習会の存在を知り、辞書編集部の活動に関心を持つようになります。

その結果、相互フォローとなった岸辺は、DMでの接触に成功し、ハルガスミとのアポ取りを実現。

ネットという「舟」を通じて、人と人が言葉で繋がっていく様子が、まさにこのドラマのテーマと重なります。

言葉の力が動かす現代の辞書編集

秋野先生があえて匿名アカウントで発信していた背景には、言葉への愛を広く届けたいという純粋な動機がありました。

自分の名前に縛られずに発信することで、多くの若い世代や辞書に関心のない層にもリーチできる。

これは、紙辞書の意義を信じて行動している編集部員たちと、ネットを介して支える人々の連携が、形を変えた「業」の一つとして表現されていると感じました。

ドラマ後半に進むにつれて、このような小さな縁の積み重ねが、辞書を未来へつなぐ確かな力になることが示されていきます。

文具女子みどりの剥離紙愛に共感

第7話で岸辺みどりが見せた“文具女子”としての顔は、辞書編集という仕事への姿勢とも深く結びついています。

特に注目されたのが「剥離紙(はくりし)」に対する想いでした。

日常の中で見過ごされがちな存在に光を当てるその姿は、言葉の陰にある意味を拾い上げる辞書編集者そのものです。

剥離紙への並々ならぬこだわり

岸辺は会話の中で、自身がノートや手帳を飾るのが好きで、多くのシールを持ち歩いていると話します。

それを聞いた宮本は驚きながら、自分がかつて開発部で「シールの剥離紙」を作っていたことを打ち明けました。

ここで岸辺の目の色が変わります。

実は彼女が長年愛用していた剥離紙が、宮本の開発した製品だったのです。

「私、それ27回も注文してます!」という岸辺の言葉に、宮本は感極まって天井を仰ぎ、涙をこらえるほどでした。

「気に留められない紙」がつなぐ熱意

宮本は「誰も注目しない紙を作っていた時期が虚しかった」と語ります。

しかし岸辺は、その紙を大切に使い込んでいた。

「気に留めまくってました!」という岸辺の叫びが、職人の心に届いた瞬間でした。

これは、誰かがどこかで支えてくれていたものが、思わぬかたちで報われるという“辞書編集”の物語と深く通じています。

辞書編集にも通じる“細部への愛”

岸辺が剥離紙に抱く強いこだわりは、言葉一つひとつを丁寧に扱う辞書編集の仕事に通じます。

剥離紙はあくまで“裏方”でありながら、「貼る」ことを成立させるために欠かせない存在です。

言葉の使い方や用例も、それ自体が目立つわけではなく、あくまで使う人の思考や表現を助けるために存在しています。

そんな細部への目配りと愛情が、岸辺を“本物の編集者”へと導いていく過程が、剥離紙のエピソードに象徴されていました。

紙辞書が持つデジタルにない価値とは

第7話では、紙辞書とデジタル辞書の共存をめぐる議論が核心に迫り、「紙の辞書を残す意味」が問い直されます。

テクノロジーが発展する中で、紙媒体の存在価値は何か。

その答えを見出そうとする編集部の試みは、多くの視聴者の共感を呼ぶものでした。

セレンディピティと所有感の強み

紙辞書の魅力として強調されたのが、「セレンディピティ」、つまり偶然の出会いの価値です。

調べたい言葉以外にも、たまたま隣に載っていた言葉が目に入り、新たな発見につながる。

岸辺が語るように、「なんとなくページをめくって眺めたくなる紙の魅力」は、デジタルには再現できない体験です。

さらに、「手元にある」「持っている」という感覚=所有感も、知識との距離を近づける重要な要素となります。

馬締の「継承すれば勝てる」信念

プレゼンの中で馬締は、「辞書を作り続けていれば、やがて残るのは我々だけになる」と語ります。

その背景には、辞書作りが単なる出版ではなく、「文化や言葉の技術の継承」であるという強い信念がありました。

五十嵐社長が抱いていた「いつか失われるのでは」という懸念に対して、辞書編集を続けること自体が勝利へとつながるという逆転のロジックが、紙の辞書の未来を切り拓くカギとなります。

多様性の時代における紙の役割

現代は多様なニーズが求められる時代。

だからこそ、紙の辞書という“選択肢”を残すことが、多様性を尊重する姿勢にもつながるのです。

紙かデジタルかという二項対立ではなく、状況に応じて選べる「セット販売」という提案が受け入れられたのも、視点の広がりを象徴しています。

編集部が提示したのは、ノスタルジーではなく、「これからの辞書の形」でした。

「舟を編む」 第7話の見どころと感想まとめ

第7話は、「言葉」「人」「紙」が織りなす複層的なテーマが丁寧に描かれ、辞書編集という営みの本質に迫る回となりました。

辞書を守るために奮闘する編集部員の姿に、多くの視聴者が胸を打たれたのではないでしょうか。

ここでは物語の締めくくりとして、印象的だったシーンや登場人物の成長を振り返りながら、全体の感想をまとめていきます。

感動の連続と成長する岸辺みどり

岸辺はもともと、辞書作りに半信半疑な様子を見せていた人物でした。

しかし、SNS戦略、渡瀬との対話、剥離紙のエピソードを経て、言葉と紙に真剣に向き合う姿勢へと変化していきます。

特にハルガスミへのスピーチでは、「本気で向き合う者同士なら、きっと言葉で通じ合える」という信念がにじみ出ていました。

“編集者・岸辺みどり”が一歩前に進んだ瞬間として、非常に心に残るシーンです。

言葉への愛が導く未来の辞書編集

辞書作りはビジネスでありながら、文化でもあり、情熱の積み重ねでもあります。

「紙の辞書の価値はセレンディピティと所有感にある」「作り続ければ勝てる」というメッセージは、効率では測れない“ことばの価値”を問いかけていました。

また、SNSを活用しながらも、最後は人と人の言葉でつながっていく構造が、辞書の本質=人の営みそのものであったと感じます。

“舟”が未来へ進むために必要なこと

この回を通して伝わってきたのは、辞書という舟を進めるためには、古い価値を守るだけでなく、新しい風を受け入れることが必要だということです。

秋野先生やヲタムちゃん、岸辺の成長、ハルガスミの復帰など、すべての展開が「変化と継承」を象徴していました。

舟を編む者たちは、決して止まらない——そんな力強いメッセージが詰まった第7話でした。

- 紙辞書の存続を懸けた編集部の奮闘

- 「業」の多義性をテーマにした深い描写

- 岸辺と宮本を繋いだ剥離紙の感動エピソード

- SNS戦略とヲタムちゃんの正体が鍵に

- 社長の過去が辞書への想いと決断を後押し

- 紙とデジタルの共存を提案した逆転の一手

- 編集者たちの情熱が舟を未来へと進める

コメント