2025年8月17日に放送されたTBS日曜劇場『19番目のカルテ』第5話は、SNS上でも「神回」と話題を呼び、放送後に大きな反響を集めました。

本記事では、『19番目のカルテ』第5話のネタバレを含むあらすじや感想、そして視聴者の心を打った「心はどこにある?」という問いへの徳重晃(松本潤)の深い返答を徹底解説します。

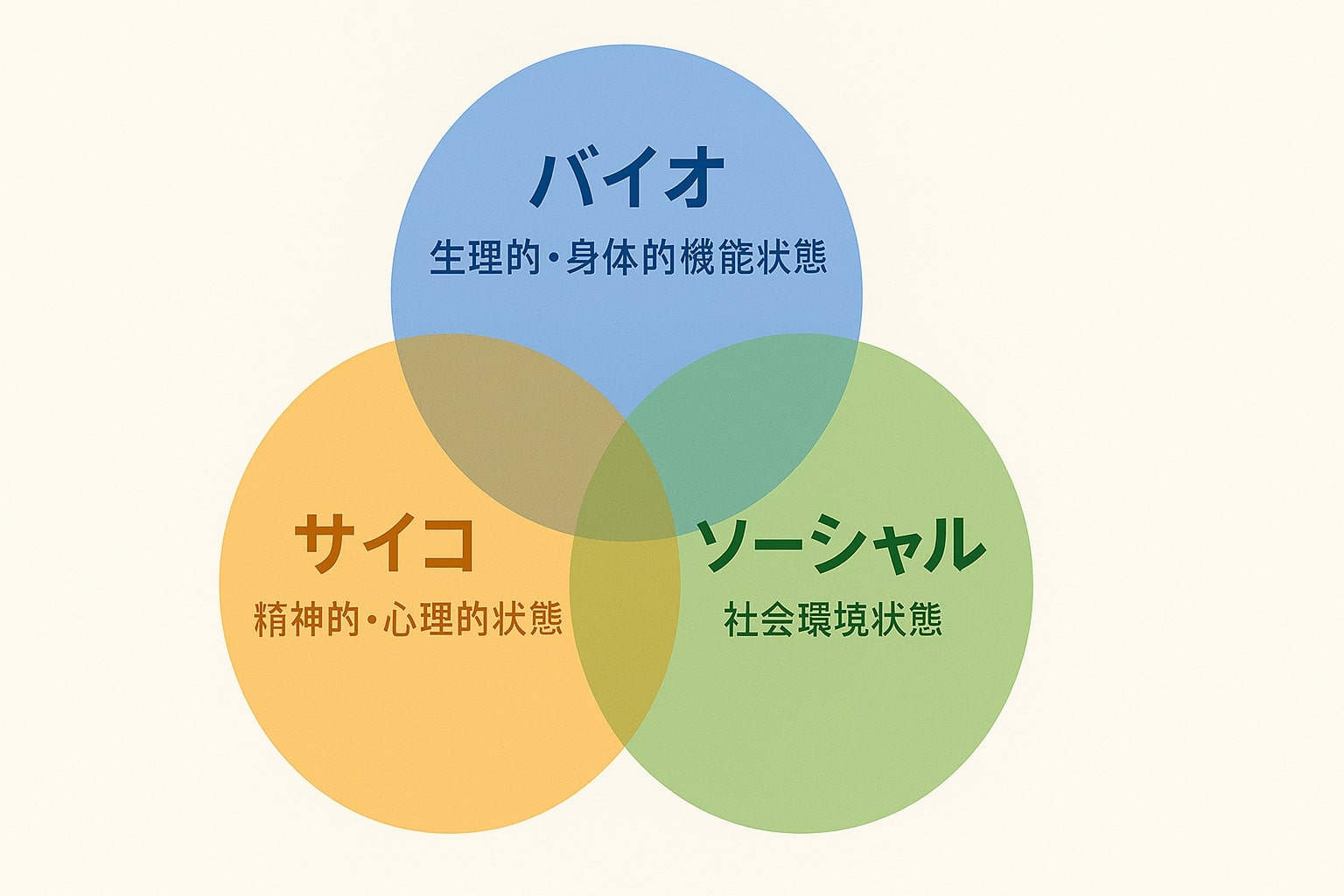

また、総合診療の核心を描いた「バイオ・サイコ・ソーシャルモデル」がどのように活かされていたのかも掘り下げ、第5話がなぜ“神回”と称されるのかを多角的に紐解いていきます。

- 「心はどこにある?」という問いへの徳重の深い答え

- バイオ・サイコ・ソーシャルモデルが描く医療の本質

- 茶屋坂心がたどった葛藤と再生の感動ストーリー

「19番目のカルテ」第5話のあらすじを解説

第5話では、心臓血管外科医・茶屋坂心が直面する「母の命」と「自分の人生」という二重の重圧が描かれます。

執刀の決断から術後の異変、そして徳重との対話に至るまで、バイオ・サイコ・ソーシャルの視点から「心」の在りかを問う濃密なドラマが展開されました。

視聴者を涙させた「心はどこにあるのか」という問いと答えは、医療ドラマを超えた深い人間ドラマの核心でした。

母の緊急搬送と禁忌の執刀

母・愛が心臓疾患で緊急搬送されたことで、茶屋坂心は極限の選択を迫られます。

倫理的にはあり得ないと東郷康二郎に止められるも、茶屋坂は母の執刀を強行。

エース外科医としての矜持と、娘としての情が交錯する決断に、視聴者も息をのむ展開でした。

執刀の成功と無表情な笑み

手術は成功。しかし術後、茶屋坂は手術室の椅子に座り込み、ヘラヘラとした異様な笑みを浮かべます。

この瞬間、彼女の中で何かが壊れ始めていることが明確に描かれました。

医師としての使命を果たしたにも関わらず、心は空虚さに満たされていきます。

母の容体と現実的な決断

目を覚ました母は言葉がうまく出せず、片麻痺の状態で一人暮らしが困難なことが判明。

茶屋坂は心臓外科医としてのキャリアを手放すことはせず、母を施設に入れる決断を下します。

そこには冷たさではなく、医師としても娘としても限界を感じている彼女の苦しみが滲んでいました。

震える手と書けない文字

ソーシャルワーカー・刈谷の説明もそこそこに、同意書にサインしようとするも文字が書けなくなる茶屋坂。

その後、研修医の指導中にも手が震え、メスを落とすなど身体症状が顕著に表れます。

この段階で、彼女の異変は誰の目にも明らかになっていきました。

徳重への相談依頼と接触

院長・北野は徳重に茶屋坂のメンタルを見てほしいと依頼。

徳重は、研修室で一人手術練習をしていた茶屋坂に声をかけ、静かに対話を始めます。

ここから物語は、身体から心へと焦点を変えていきます。

「バイオ・サイコ・ソーシャル」3つの視点からの診察

徳重は「バイオの問題ではない。サイコかソーシャルだ」と語りかけ、

身体・心理・社会の3つの視点から茶屋坂の状態を分析していきます。

キャリア、責任感、そして母への思いが交差する中で、彼女自身がどの視点からも自分を見失っていることが浮かび上がります。

「母親だから」と叫ぶ茶屋坂の葛藤

徳重が部屋を後にしようとしたその瞬間、茶屋坂は「母親だから!見捨てたら怒られる」と叫びます。

厳しい母に育てられ、常に「いい子」でいなければならなかった幼少期がフラッシュバック。

彼女の中にある「母への恐れ」と「自責の念」が、ようやく言葉として溢れ出すのです。

「自分の人生」として向き合う瞬間

徳重は、倫理や道徳が強すぎると、人は自分を縛ってしまうと伝えます。

そして、「あなたは優しい。誰かのためにここまで心を痛めているから」と。

茶屋坂の目から涙がこぼれ、心の硬い殻がようやく割れ始めました。

別れと和解「ごめんね、ひどい娘で」

病室で母に「一緒には暮らせない、ごめんね」と伝える茶屋坂。

母は「ありがとう、心臓助けてくれて」と返し、二人は静かに手を握り合います。

和解と決別が同時に描かれた、非常に印象的なシーンでした。

「心はどこにある?」という問い

病院の正門前で茶屋坂は徳重に「心はどこにあると思う?」と問いかけます。

徳重は「心という臓器はないけれど、人と人が響き合う中に心は生まれる」と静かに語ります。

このやり取りは、第5話のテーマ「心の所在」を象徴するものであり、視聴者の涙を誘った名場面となりました。

寿司の誘いと未来への兆し

別れ際、茶屋坂は徳重に「寿司、行く?」と照れくさそうに声をかけます。

これは、彼女が再び人とのつながりに心を開き始めた証。

苦しみを経て、「響き合いの中にある心」をようやく自分の中に見つけたのでしょう。

バイオ・サイコ・ソーシャルモデルとは?

バイオ・サイコ・ソーシャルモデルとは、病気や困難な状況を「身体的(バイオ)」「心理的(サイコ)」「社会的(ソーシャル)」の3つの側面から包括的に捉え、相互に関連する要因として理解しようとするアプローチです。

単に病気そのものに注目するのではなく、その人の背景全体を多角的に把握し、必要な支援や対応を考える点がこのモデルの最大の特徴です。

また、このモデルでは問題点だけに目を向けるのではなく、本人の能力や意欲、利用できる社会資源(ストレングス)を重視し、自発的なセルフケアや社会参加も支援していく点にも注目すべきです。

3つの視点とその内容

- バイオ(Bio):健康状態、ADL(日常生活動作)、身体的機能や能力など

- サイコ(Psycho):心理状態、意欲、価値観、感情、生活に対する満足度など

- ソーシャル(Social):家族・近隣関係、職場、経済状況、住環境、利用可能な社会資源など

これら3つの視点は独立して存在するのではなく、相互に影響し合って個人の状態を形作っているため、それぞれを分離せず統合的に評価することが重要です。

第5話における実践事例:茶屋坂心のケース

『19番目のカルテ』第5話では、心臓外科医・茶屋坂心が母の手術を執刀した後に見せる心身の不調に対して、総合診療科医・徳重晃がこのモデルを用いてアプローチしていきました。

以下に、茶屋坂の状況をこの3視点で整理します。

バイオ(身体的側面):震えや運動機能の異常

茶屋坂は手術後にペンを持つ手が震えて文字が書けない、メスを落とすなどの身体的異常が現れました。

これは表面的には身体的症状ですが、背後には心理的・社会的要因が複雑に絡んでいることが次第に明らかになります。

サイコ(心理的側面):母への抑圧された感情と自責

茶屋坂は徳重との対話の中で、「母親だから切れなかった」「怒られると思った」と叫びます。

これは幼少期から母に厳しく育てられた経験が心の深層に影響し、今もなお「いい子でいなければ」「親を見捨ててはならない」という義務感と罪悪感に縛られている心理状態を示していました。

ソーシャル(社会的側面):医師としての立場と家庭の板挟み

茶屋坂は母を施設に預ける決断を下しますが、それは医師としてのキャリアを守るために、娘としての役割を切り離す苦渋の選択でした。

彼女は若手を育てる立場であり、チームを牽引する外科医としての重圧を背負っています。

その立場と家族としての責任の間で強い葛藤が生まれていたのです。

モデルの応用と心の回復への一歩

徳重は茶屋坂に、「心は響き合いの中にある」と語りかけます。

これは、医学的には「心」は臓器として存在しないが、人と人との関係性の中に“心”は生まれるという、バイオ・サイコ・ソーシャルの統合的視点を象徴しています。

茶屋坂が再び「寿司、行く?」と笑顔で誘えるようになったのは、このモデルによって彼女の「心」が回復の一歩を踏み出せたことを意味しています。

総合診療における真価:心の居場所を見つける医療

このエピソードを通じて、視聴者は総合診療が「症状」ではなく「人間」全体を診る医療であることを強く実感したはずです。

バイオ・サイコ・ソーシャルモデルは、単なる診断技法ではなく、人生と向き合うための医療のあり方を私たちに教えてくれます。

「心はどこにある?」の答えが話題

第5話で大きな反響を呼んだのが、茶屋坂心が徳重晃に投げかけた「心はどこにあるのか?」という問いに対する返答でした。

このシンプルで哲学的な問いは、医学の限界を越えた“人間理解”を問うものとして、物語の核心をついていました。

そして、徳重の答えは視聴者の心に深く響き、「涙が止まらなかった」「格言にしたい」とSNSを中心に多くの共感を集めました。

徳重の答え:「心はあなたと私の間に生まれる」

徳重はまず、「医学的に“心”という臓器はありません」と答えます。

それを聞いた茶屋坂は「つまらない答え」と返しますが、そこで徳重が続けた言葉が視聴者の胸を打ちました。

「それでも人は響き合う。

好きな人を見たとき、胸が高鳴り、

誰かに傷つけられたとき、瞳は潤む。

あなたと私、その間に“心”は生まれると僕は思っています。」

これは、人と人との感情のやりとりや響き合いこそが“心”の実体であるという、非常に詩的で本質的な答えでした。

茶屋坂の硬く閉ざされた感情を解きほぐし、視聴者自身の心にも静かに語りかける言葉だったのです。

視聴者の共感「このセリフで涙が出た」

この徳重の答えに、SNSでは多くの反応が寄せられました。

- 「心という臓器はないけれど、確かに“心”はあると感じた」

- 「あなたと私の間に心が生まれる──これは名言」

- 「教育虐待で傷ついた人にも刺さる言葉だった」

ドラマの感動を超え、人間関係や人生の悩みに寄り添ってくれるようなセリフだったという声も多く見られました。

「人との関係の中で心が生まれる」という考えは、まさに総合診療が扱う“心の医療”に通じる視点であり、医学と感情を架け橋する象徴的な瞬間だったと言えるでしょう。

「課題の分離」が描かれた心理的背景

この場面では、茶屋坂の母との関係も大きなテーマになっています。

徳重は、「お母様にはお母様の事情があったかもしれません。でもそれをすべてあなたが背負う必要はありません」と語りかけます。

これは、アドラー心理学で言うところの「課題の分離」にあたる考え方であり、親と子の課題を分けて考えるべきというメッセージでもありました。

親に従う“いい子”でいようとするあまり、自分の人生を生きられなくなっていた茶屋坂にとって、この言葉は大きな解放だったのです。

「響き合い」で生まれた変化と希望

茶屋坂は物語の終盤で、徳重に「寿司、行く?」と誘います。

それは、初めて自分の心で他人に歩み寄った瞬間でした。

かつて母との関係でしか心を捉えられなかった彼女が、“あなたと私の間に生まれる心”を自覚したからこその言葉でした。

この変化は、第5話の大きなカタルシスであり、心の再生を感じさせる感動のラストシーンとなったのです。

視聴者の感想と反響

『19番目のカルテ』第5話は、ストーリーの重厚さと演技の説得力、そして胸を打つセリフの数々により、「神回」との声が多く上がりました。

特にSNSやYahoo!ニュースのコメント欄では、視聴者の共感と感動がリアルに伝わる反応が多く寄せられており、その熱量が作品の深さを証明しています。

ここでは、ファーストサマーウイカと松本潤の演技に対する評価、そして視聴者自身の心に響いた言葉たちをもとに、視聴後の余韻を深堀りしていきます。

ファーストサマーウイカの“震える演技”に圧倒

茶屋坂心という難役を演じたファーストサマーウイカには、「感情の揺れを全身で表現していて凄まじかった」「涙が自然と出た」といった声が多数。

特に、母との葛藤が爆発する場面や、徳重との対話中に涙を流すシーンには、「演技を超えて“心”そのものだった」というコメントも見られました。

ある視聴者は「彼女は本当に器用な役者。もっといろんな役で見たい」とまで賞賛し、そのポテンシャルの高さを再認識する回となりました。

徳重の名言が「格言レベル」と反響

「心はどこにある?」という問いに対する徳重晃の返答には、Yahoo!ニュースのコメントでも「あのセリフを格言にしたい」「TVerで何度も見直した」という声がありました。

視聴者が特に感銘を受けたのは、徳重のこの言葉:

「人には倫理があるけれど、それを遂行しすぎると自分が壊れてしまうこともある。

でも、心が痛むまで思考を止めなかった茶屋坂先生は、とても優しい人なんだと思う」

この言葉は、“正しさ”と“しんどさ”の間で揺れる現代人にこそ刺さるフレーズでした。

「倫理的には正しくても、自分が壊れては意味がない」といったバランスの大切さが、多くの人の胸に響いたようです。

「これは医療ドラマではなく、心のドキュメンタリー」

Twitterやコメント欄には、「この回はまるで心のドキュメンタリーだった」という表現もありました。

病名を診断するのではなく、患者(医師)本人の“人生のつまずき”に寄り添う総合診療の姿勢に、「こんな医療があるなんて」と驚きと称賛が集まっています。

「自分も親との関係に悩んでいるから刺さった」「他人事ではなかった」という共感の声は、ドラマの枠を超えた反響を示しています。

まさにこの第5話は、“心はどこにあるのか”を視聴者自身に問いかける回だったのです。

19番目のカルテ第5話|心の答えに触れた物語のまとめ

『19番目のカルテ』第5話は、「心はどこにあるのか?」という問いに一つの光を与える、重くも希望に満ちた物語でした。

母への感情、医師としての責任、そして娘としての苦悩という三重のプレッシャーに押しつぶされそうだった茶屋坂心。

そんな彼女に対し、徳重晃が「バイオ・サイコ・ソーシャルモデル」をもとに、症状だけでなく“人”を診る総合診療の本質を実践してみせた回でもありました。

物語を通じて描かれたのは、「身体的症状(バイオ)」の裏にある「心理的な葛藤(サイコ)」と「社会的な役割(ソーシャル)」が複雑に絡み合うリアルな人間の姿。

そして、その絡まりを解く鍵は“対話”と“共感”にあるということを、静かながら力強く伝えてくれました。

視聴者にとっても、「自分の心は今どこにあるのか」「誰と響き合っているのか」を考えさせられる、深い余韻を残すエピソードだったのではないでしょうか。

最後に茶屋坂が「寿司、行く?」と誘った一言は、医師としてでも、娘としてでもなく、“ひとりの人間として他者と向き合う第一歩”でした。

それは、「心」が再び動き出した証であり、響き合いの中で生まれた希望の象徴です。

第5話は、医療ドラマでありながら、“心の再生”という普遍的なテーマに深く切り込んだ、珠玉のストーリーでした。

次回第6話へ——終末期医療という新たなテーマ

そして物語は第6話へと続きます。

総合診療科が担当するのは、肺がんステージ4の患者・半田辰(石橋蓮司)の在宅ターミナルケア。

「かっこよく死にたい」と語る辰と、その思いに揺れる家族たち。

担当を任された滝野みずき(小芝風花)は、初めて終末期に立ち会うことへの不安と葛藤の中で、医師として、人として、何ができるのかを模索していきます。

さらに、物語は徳重晃の過去にも接近していきます。

魚虎総合病院に、徳重に内緒で訪れた赤池(田中泯)の登場が、今後の院長選や徳重の背景にどんな影を落とすのか。

人生の終わり方、そして医療者としてのあり方を問う第6話は、また新たな視点から“心”と“医療”の本質を描き出してくれそうです。

- 「心はどこにある?」の問いが第5話の核心

- 徳重の「心は響き合いで生まれる」という名言

- 茶屋坂心が母との葛藤を乗り越える感動の展開

- バイオ・サイコ・ソーシャルモデルで心の回復を描写

- ファーストサマーウイカの迫真の演技に賞賛の声

- 「いい子」からの解放と自分の人生を生きる決断

- 「寿司、行く?」に込められた希望の一歩

- 総合診療の真価が伝わる“心のドキュメンタリー”

コメント