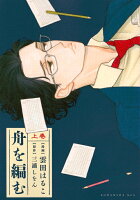

NHKドラマ『舟を編む〜私、辞書つくります〜』第6話では、紙の辞書〈大渡海〉をめぐって編集部に大きな危機が訪れました。そんな中、描かれたのは“言葉”と“人”をつなぐ深いドラマ。

今回は特に、岸辺と馬締の出会いにまつわる「カツカレーの日」のエピソードと、SNS炎上と学習会投稿の問題という、2つの重要な伏線が回収されました。

また、デジタル時代において“紙の辞書”を作る意義とは何か?編集部員たちの言葉と想いを通して、辞書作りの真髄に迫ります。

- ドラマ『舟を編む』第6話のあらすじをシーンごとに解説

- カツカレーとSNS投稿という2つの伏線の回収ポイントを考察

- 紙の辞書を作る意義を視聴者目線で深く掘り下げた感想と考察

「舟を編む」第6話のあらすじを解説

第6話は、紙の辞書〈大渡海〉の制作が危機に晒される中で、編集部員それぞれの「言葉」との向き合い方が深く描かれた回です。

物語は、辞書編集部の仲間との日常的な交流から始まり、SNS炎上、過去のトラウマの克服、そして辞書を守るための提案に至るまで、多くのエピソードが丁寧に積み重ねられた構成となっています。

以下では、それらの出来事を各シーンごとに整理しながら、第6話のストーリーを振り返ります。

1. “月イチカツカレーの会”での再会と記憶の呼び水

玄武書房では、月に一度の「特製カツカレーの日」が社内行事として定着しており、辞書編集部でも大切にされている習慣です。

特製カツカレーの日は、岸辺が馬締と初めて出会った日でもありました。「カツカレー」と「出会い」の記憶が、岸辺の中で強く結びついていたのです。

馬締の復帰、松本や佐々木の不在など、些細な変化も含めて、カツカレーの日は編集部の歴史や関係性の変化を象徴する舞台になっています。

2. 「そよ風」が教えてくれた言葉の奥行き──熟字訓との出会い

岸辺が辞書をめくっていた時に感じた風。それは、他の本では感じたことのない優しい風でした。

「そよ風って、こんな感じかな」と呟いた岸辺に、松本が「それは“微風”と書いて“そよかぜ”と読む」と教えます。

この“微”と“風”という2つの漢字が合わさって一語として読む「熟字訓」という概念に、岸辺は初めて触れます。

漢字と漢字が出会って生まれる新たな読み──それは岸辺自身が人と出会い変化してきた道のりとも重なり、彼女に深い感銘を与えます。

3. 社内に広がるSNS炎上の影──岸辺が向き合う過去

荒木が偶然見つけたSNS投稿。それは岸辺が辞書引き学習会の様子をアップしたもので、拡散数は2,000回以上。

しかしその投稿には、「落ちぶれた読モ」と揶揄する心無い中傷のコメントが多数付いており、過去の炎上事件も掘り返されていました。

かつて岸辺が強く反論してしまったことが事態を悪化させたと、本人も冷静に受け止めています。

過去の過ちを認め、今の自分を信じるという岸辺の変化が、視聴者に伝わる重要な場面です。

4. 削除か存続か──SNS投稿に対する編集部の判断

編集部の仲間たちは、「今からでも投稿を削除できないか」と岸辺を心配します。

しかし岸辺は、学習会に参加した子どもが「辞書引き楽しかった!」と書いていたことを理由に、「このままでいい」と答えました。

そしてすぐに、「このまま“が”いい」と言い直します。

過去の傷よりも、今の肯定的な声を大切にする──岸辺のその姿勢は、辞書の価値とも重なります。

5. 天童の過去と「言葉」との出会い──比喩の意味に気づいた瞬間

天童は幼少期に見た映画で「手がない女性」の存在に衝撃を受け、その後「手を差し伸べる」という表現に強い違和感を抱きます。

辞書を開くよう松本に促され、「手」「差し伸べる」という言葉が比喩表現として成立していることを理解します。

この経験が、天童が言葉と正面から向き合うきっかけとなり、今の自分へと繋がっていることが描かれます。

6. 「紙の辞書は中止」──社長の決定が突きつける現実

社長・五十嵐から突如出された決定。それは「紙版の大渡海は中止、今後はデジタル一本化」というものでした。

この知らせに編集部は愕然としますが、馬締や西岡の説得によって、2週間の猶予が与えられることになります。

これを機に、「なぜ紙の辞書を作るのか?」という根本的な問いが、編集部全員に突きつけられます。

7. 岸辺が提案する“逆転の発想”──デジタルの豪華特典に紙辞書を

「デジタル辞書の豪華版に紙辞書を付ける」というアイデアを出した岸辺。しかし「付録」という言葉に、荒木は激しく反応します。

岸辺は「付録」の定義を辞書で調べ、自分が誤解して使っていたことに気づきます。

「これは“付け足し”ではなく“豪華特典”です」と言い直し、情熱を込めて想いを伝えました。

8. 荒木の苦悩と再起──「辞書に呪われた男」の本音

荒木は、過去に妻が病床にある時でさえ用例採集をしていたという後悔と罪悪感を抱えています。

それでも彼は、「辞書が完成すればそこに自分の人生が刻まれる」と語り、再び編集に戻る決意を固めます。

編集部員たちは、かつて松本と荒木が交わした“ぴょんぴょんくるくる”を真似しながら、再び心をひとつにしました。

回収された伏線①──カツカレーの記憶と岸辺と馬締の出会い

第6話で印象的に描かれた「月イチカツカレーの会」は、岸辺と馬締の“初対面の記憶”を回収する重要なシーンとして機能しています。

かつて岸辺が食堂で馬締と出会った日、それがちょうどカツカレーを食べる日だったという伏線が、今回のエピソードで明らかになりました。

この食卓を囲む時間が、辞書編集部という“舟”の乗組員たちの結束を象徴する場所として描かれています。

1. 岸辺の“始まり”の日──カツカレーと馬締との初めての出会い

「カツはカツとしてカレーと出会い、カレーはカレーとしてカツと出会う。然して汝、汝としてカツカレーと出会う」──

これは荒木の言葉ですが、今回のカツカレーの会で岸辺は「馬締との出会い」を重ねていきます。

辞書作りにおける“言葉との出会い直し”を象徴しており、このカツカレーの場面は単なる食事風景ではなく、人と人、言葉と人との再接続の瞬間なのです。

2. 食卓に流れる空気がつなぐ編集部の一体感

岸辺がカツカレーの会に正式に“入会”する様子には、パワハラを避けるために強制はせず、自然に輪へと誘導する優しさが描かれます。

この一見ユーモラスなやりとりの中にも、編集部の「ゆるやかな信頼関係」と「文化として受け継がれる風土」が現れています。

また、参加できなかった松本や佐々木の不在に少し寂しさをにじませる場面もあり、編集部の絆がただの職場関係にとどまらないものであることが伝わってきます。

3. 日常の繰り返しが伏線になる──時間をかけた構成の妙

初対面の場面が後から回収されるこの展開は、連続ドラマならではの長期的な伏線設計が見事に機能した例と言えます。

日常的なカツカレーの場面を、過去の物語と丁寧にリンクさせることで、視聴者に「ああ、あの時の……」という気づきと感動をもたらします。

些細な出来事であっても、それが人の記憶に深く残り、心の支えになる──それはまさにこのドラマが繰り返し伝えているテーマであり、“辞書”という形で言葉を積み重ねていく作業とも重なります。

回収された伏線②──岸辺のSNS炎上と辞書引き学習会投稿の扱い

第6話では、過去のSNS炎上事件を通じて描かれた岸辺の“変化”と“成長”が、重要な伏線の一つとして回収されました。

かつて読者モデルとして活動していた頃の炎上騒動と、辞書引き学習会のSNS投稿をめぐる騒動が重ねられながら、岸辺の内面が浮き彫りにされます。

投稿を“削除するか否か”という選択を通じて、彼女がいかにして過去を乗り越え、今を肯定するかが丁寧に描かれています。

1. 「読モ転落」中傷への岸辺の受け止め方と仲間の視線

辞書引き学習会に関するSNS投稿が、荒木によって偶然発見されました。

内容は好意的なものだったにもかかわらず、過去の読モ時代を揶揄する中傷コメントが2,000回以上拡散され、編集部に緊張が走ります。

岸辺は、過去に炎上した際の自分の言動を振り返り、「あの時の私は、自分も悪かった」と冷静に分析していました。

かつては反射的に言い返していた岸辺が、今は過去を受け止め、他者の視点で状況を把握する姿は、視聴者に強い印象を残します。

2. 投稿を削除せず残すことで示された「覚えられる辞書」としての価値

編集部の仲間たちは、岸辺を心配し「今からでも削除した方がいいのでは」と提案します。

しかし岸辺は、「このままでいい」と答え、すぐに「このまま“が”いい」と言い直します。

なぜなら、その投稿には「辞書引き学習が楽しかった!」という感想が書かれていたからです。

中傷があっても、その記憶が楽しい思い出と共に残っていることに意味がある──岸辺はそう考えました。

さらに、自分の過去(読モ時代)を覚えてくれている人がいたことさえも、今では“ありがたい記憶”として受け止めるまでに変化していたのです。

岸辺の姿勢は、まさに紙の辞書が持つ「消されずに記録され続ける価値」とも共鳴しています。

どんな言葉も、どんな記録も、そこに残されていればいつか意味を持つ──辞書の在り方と岸辺の自己肯定が重なる美しい伏線回収でした。

紙の辞書を作る意義とは?──言葉を“記録”することの意味

第6話を通じて、「紙の辞書を作る意義とは何か?」という問いに、改めて向き合うことになりました。

ドラマの中では、紙辞書の意義が言語化される前段階として、編集部員たちが悩み、模索する姿が描かれました。

その姿を見ながら、私は言葉と人間の関係性、そして紙という形で残すことの意味について考えさせられました。

1. セレンディピティ──偶然の出会いにこそ価値がある

紙の辞書は、目的の言葉を調べるだけでなく、「探していなかった言葉」に出会える装置です。

たとえば「そよ風」という熟字訓に岸辺が出会ったように、ページをめくる過程で心に触れる表現に出会える。

この偶然の発見=セレンディピティは、デジタル検索では得難い体験だと思います。

辞書が知識の集積であると同時に、人生の中で大切な何かをふと気づかせてくれる存在であることを、改めて感じました。

2. 「記録」ではなく「記憶」として残る紙の力

紙には、上書きや削除ができません。

一度印刷された辞書は、その時代の言葉や社会背景をまるごと抱えて保存される。

だからこそ、紙の辞書は単なる情報源ではなく、「過去の人々がどのように言葉を見ていたか」を感じ取れる媒体なのです。

それはまるで、自分の古い日記を読み返すようなもので、その時の自分の視点や世界観を思い出させてくれる。

編集者たちが「辞書に自分の人生が刻まれる」と語るのも、決して大げさではないと感じました。

3. 紙という形式が持つ“使う人に合わせる力”

デジタルは便利ですが、機器やネット環境に依存します。

一方、紙の辞書は電気もバッテリーも必要なく、誰でも、どこでも、いつでも使える。

子どもでもお年寄りでも、知識レベルに関係なく「ページを開けばそこに言葉がある」。

このユーザーに歩み寄ってくれる柔らかさは、紙ならではだと私は思います。

4. 作る人と支える人の存在が、辞書に「温度」を与える

辞書は機械では作れません。用例を集め、定義を練り、紙を選び、装丁を考える。

そうしたすべての工程には、人の手と時間がかかります。

第6話で、製紙会社の職人たちが「こんな仕事がもらえるなんて」と目を輝かせていたシーンを見て、私は思いました。

辞書というものは、実は“人間の集合知と情熱の結晶”なんだと。

だからこそ、それが紙という物理的な形になって残ることに、私は大きな意味を感じます。

感想:辞書と人をつなぐドラマに心が動く

第6話を見終えたあと、私はしばらく言葉が出ませんでした。

なぜならこの回は、単なる「辞書編集の物語」ではなく、言葉を通して人が自分自身と向き合い、仲間と繋がる過程が、静かに、しかし力強く描かれていたからです。

岸辺、天童、荒木、それぞれの「過去」を通して、人は何かを抱えながらも、それを越えて前に進むことができる──そんな優しいメッセージを感じました。

1. 岸辺の“自己受容”に心を打たれた

かつて炎上に反応してしまった岸辺が、今回のSNS中傷には毅然と向き合い、「今の私なら、もう大丈夫」と静かに語ったあの表情が忘れられません。

かつての自分を恥じるのではなく、理解し、肯定している。

そして、消そうとせずに残すという選択には、「記憶とともに生きる強さ」を感じました。

2. 辞書を作る人々が“言葉そのもの”のようだった

第6話では、言葉というものが、ただ意味を伝えるだけのツールではなく、人を癒し、導き、時に救う存在であることを強く感じさせられました。

荒木の独白──妻の臨終間際ですら用例を集めてしまった過去。それは決して美談ではありません。

でも私は、それでも荒木が辞書にすべてを捧げてきたことを、どこか愛おしく、切実なものとして受け取りました。

3. 過去を「伏線」に変える力がこのドラマにはある

この回で回収されたふたつの伏線、カツカレーとSNS投稿。

どちらも日常の中の小さな出来事なのに、それが数話後に人生の転機として機能する。

「過去はすべて無駄じゃない」「やがて意味を持つ時が来る」──

そんな希望をそっと渡してくれるこのドラマが、私はとても好きです。

まとめ:舟を編む第6話が描いた言葉と記憶の物語

第6話は、紙の辞書〈大渡海〉の制作危機を軸に、編集部員たちがそれぞれの“過去”と向き合いながら、「言葉」と「人」の関係を再確認していく物語でした。

岸辺がSNS炎上という苦い記憶を通して成長を見せたこと、天童が自分の原点を語ったこと、そして荒木が辞書に込めた人生を語ったこと──

それぞれの描写が、辞書とは単なる“物”ではなく、人と人をつなぐ“舟”であるというタイトルの意味を浮き彫りにしていたと感じます。

また、カツカレーの日という些細な出来事が重要な再会の伏線となり、過去の出来事が現在に意味を持つ流れも印象的でした。

この構成からは、日常に散らばる記憶が、やがて物語を編み上げていくという、辞書作りとも共通する哲学が感じられました。

紙の辞書を作る意味について、登場人物たちはまだ答えを見出していません。

しかし、視聴者として私はこの第6話を通して、紙という形に込められた記憶・偶然・人の温度こそが、辞書を辞書たらしめているのだと確信しました。

言葉が記録され、記憶され、そして人をつなげていく。

『舟を編む』第6話は、そんな「言葉と人の関係」を静かに、しかし深く教えてくれる回でした。

- 第6話は紙の辞書〈大渡海〉をめぐる制作中止の危機が描かれる

- 伏線①はカツカレーの日に交差する岸辺と馬締の再会

- 伏線②はSNS投稿炎上問題とその受け止め方

- 岸辺は過去の中傷を乗り越え今を肯定する姿勢を見せた

- 紙の辞書にはセレンディピティや記憶の保持といった意義がある

- 製紙会社との協力から紙辞書作りへの希望が再び芽生える

- 荒木の人生を通じた辞書への情熱も大きなテーマに

- 言葉が人と人をつなぎ、過去を肯定する力を持つことを描く

コメント